Conséquences d'un Contrat Non Respecté

QuestionLegale.info

Publié le 29 mai 2025

Les contrats sont la pierre angulaire de toute interaction économique et sociale, qu'il s'agisse d'accords commerciaux complexes ou de simples transactions quotidiennes. Ils établissent un cadre de droits et d'obligations mutuelles, garantissant la sécurité juridique des parties. Cependant, il arrive que l'une des parties ne respecte pas ses engagements, entraînant des "conséquences d'un contrat non respecté". Ce guide détaillé explore les implications juridiques et économiques d'un tel manquement en France, ainsi que les divers recours dont disposent les parties lésées pour faire valoir leurs droits.

Conséquences Juridiques : Le Cadre Légal du Manquement Contractuel

Le droit des contrats français, principalement régi par le Code civil, prévoit un ensemble de mécanismes pour sanctionner l'inexécution des obligations. Comprendre ces dispositifs est essentiel pour toute partie confrontée à un contrat non respecté.

Responsabilité Contractuelle : Réparer le Préjudice

Lorsqu'une partie ne remplit pas ses obligations contractuelles, elle engage sa responsabilité contractuelle. Cela signifie qu'elle peut être contrainte de réparer le préjudice subi par la partie lésée. Pour que cette responsabilité soit établie, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

- Une faute contractuelle : L'inexécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive d'une obligation prévue au contrat.

- Un préjudice : Un dommage certain, direct et légitime subi par la partie créancière (perte subie ou gain manqué).

- Un lien de causalité : Le préjudice doit être la conséquence directe de la faute contractuelle.

La réparation prend généralement la forme de dommages-intérêts, visant à compenser intégralement le préjudice. Il est important de noter que la responsabilité peut être écartée ou limitée en cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur) ou de faute de la victime.

Résiliation du Contrat : Mettre Fin à l'Accord

Le non-respect grave des obligations peut justifier la résiliation du contrat, c'est-à-dire sa disparition rétroactive (comme s'il n'avait jamais existé) ou pour l'avenir. Plusieurs voies sont possibles :

- La résiliation judiciaire : Prononcée par un juge en cas d'inexécution suffisamment grave. Le juge apprécie la gravité du manquement.

- La clause résolutoire : Si le contrat contient une clause prévoyant sa résiliation automatique en cas de manquement spécifié, la résiliation peut intervenir de plein droit, après une mise en demeure restée sans effet.

- La résiliation unilatérale : Dans des cas exceptionnels de gravité avérée et après mise en demeure infructueuse, une partie peut résilier le contrat à ses risques et périls, sous contrôle judiciaire a posteriori.

- La résiliation par consentement mutuel : Les parties peuvent toujours décider d'un commun accord de mettre fin au contrat.

La résiliation libère les parties de leurs obligations futures, mais peut donner lieu à des restitutions et au versement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'inexécution initiale.

Exécution Forcée : Contraindre à Respecter l'Engagement

Lorsque cela est possible et proportionné, la partie lésée peut demander l'exécution forcée en nature du contrat. Cela signifie que le débiteur est contraint de réaliser l'obligation telle qu'elle était prévue. Ce recours est privilégié lorsque l'exécution en nature est encore possible et présente un intérêt pour le créancier. Par exemple, un tribunal peut ordonner la livraison d'un bien ou l'achèvement d'un service. Cependant, l'exécution forcée est exclue si elle est impossible (ex: destruction du bien) ou si elle est manifestement disproportionnée par rapport au coût pour le débiteur.

Conséquences Économiques : L'Impact sur les Parties et leur Activité

Au-delà des sanctions juridiques, le non-respect d'un contrat engendre des répercussions économiques directes et indirectes, affectant la stabilité financière et la crédibilité des acteurs.

Pertes Financières : Un Coût Direct et Indirect

Le manquement contractuel se traduit souvent par des pertes financières substantielles pour la partie lésée. Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes :

- Coûts directs : Dépenses supplémentaires engagées pour pallier l'inexécution (ex: achat de biens de remplacement à un prix plus élevé, recours à un autre prestataire).

- Pertes de revenus : Manque à gagner dû à l'absence des services ou biens convenus, ou à l'impossibilité de réaliser des opérations commerciales prévues.

- Pénalités contractuelles : Si le contrat prévoit des clauses pénales, la partie défaillante peut être tenue de verser des sommes forfaitaires.

- Frais de procédure : Coûts liés aux démarches amiables ou judiciaires pour résoudre le litige (honoraires d'avocat, frais d'expertise, frais de justice).

Ces pertes peuvent rapidement s'accumuler et impacter la trésorerie, voire la viabilité économique d'une entreprise.

Impact sur la Réputation : Une Érosion de la Confiance

Un manquement à un contrat, surtout s'il est rendu public ou s'il affecte des partenaires clés, peut gravement nuire à la réputation d'une entreprise ou d'un individu. Cet impact se manifeste par :

- Perte de confiance : Les partenaires commerciaux, les clients et les fournisseurs peuvent devenir réticents à s'engager dans de futures collaborations.

- Détérioration de l'image de marque : Une réputation entachée peut entraîner une baisse de la clientèle et des difficultés à attirer de nouveaux marchés.

- Conséquences à long terme : L'effet domino d'une mauvaise réputation peut se propager bien au-delà du litige initial, affectant la croissance et le développement.

La réputation est un actif immatériel précieux, et sa dégradation peut avoir des conséquences économiques plus lourdes et durables que les pertes financières immédiates.

Recours Possibles : Faire Valoir Ses Droits en Cas de Manquement

Face à un contrat non respecté, plusieurs voies s'offrent à la partie lésée, allant des solutions amiables aux procédures judiciaires. Le choix du recours dépendra de la nature du litige, de la volonté des parties et des enjeux en présence.

Négociation : La Voie Amiable Privilégiée

Avant d'envisager des actions plus contraignantes, la négociation est souvent la première et la plus efficace des démarches. Elle permet aux parties de discuter directement pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les objectifs peuvent être :

- Modification des termes du contrat : Adapter les obligations pour les rendre réalisables.

- Compromis : Trouver un terrain d'entente sur les modalités d'exécution ou de réparation.

- Échelonnement des paiements : Accorder des délais en cas de difficultés financières.

La négociation, si elle aboutit, permet de préserver la relation commerciale et d'éviter les coûts et les délais des procédures formelles.

Médiation et Arbitrage : Alternatives aux Tribunaux

Lorsque la négociation directe échoue, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) offrent des solutions structurées et souvent plus rapides que la voie judiciaire :

- Médiation : Un tiers neutre et impartial (le médiateur) facilite la communication entre les parties pour les aider à trouver elles-mêmes une solution. Le médiateur ne tranche pas le litige, il aide à restaurer le dialogue.

- Arbitrage : Les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres, qui rendent une décision (sentence arbitrale) ayant la même force qu'un jugement. L'arbitrage est souvent plus rapide, confidentiel et adapté aux litiges internationaux ou techniques.

Ces méthodes sont particulièrement avantageuses pour leur flexibilité, leur confidentialité et leur capacité à préserver les relations entre les parties.

Action en Justice : Le Recours Ultime

Si toutes les tentatives amiables échouent, la partie lésée peut intenter une action en justice devant les tribunaux compétents (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, etc.). Cette voie, bien que plus longue et coûteuse, permet d'obtenir une décision contraignante. Les objectifs peuvent être :

- Obtention de dommages-intérêts : Pour compenser le préjudice subi.

- Exécution forcée : Obtenir une injonction du tribunal pour que le débiteur exécute son obligation.

- Résiliation du contrat : Faire prononcer la fin de l'accord par le juge.

Une action en justice nécessite la constitution d'un dossier solide et l'assistance d'un avocat est fortement recommandée pour maximiser les chances de succès.

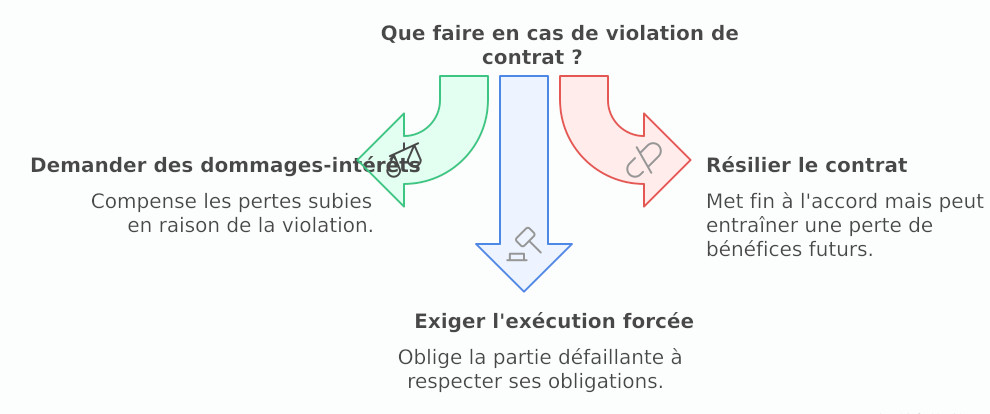

Que faire en cas de violation de contrat ?

- Résilier le contrat: Met fin à l'accord mais peut entraîner une perte de bénéfices futurs.

- Exiger l'exécution forcée: Oblige la partie défaillante à respecter ses obligations.

- Demander des dommages-intérêts: Compense les pertes subies en raison de la violation.

Comment résoudre un différend contractuel ?

- Négociation: Permet des modifications contractuelles potentielles ou des compromis par des discussions directes.

- Médiation/Arbitrage: Offre une résolution de différend plus rapide et moins coûteuse par des tiers neutres.

- Action en Justice: Peut aboutir à une compensation significative mais implique des coûts et des délais juridiques.

Lexique Juridique : Comprendre les Termes Clés

Pour une meilleure compréhension des concepts abordés, voici une définition des termes juridiques essentiels liés au non-respect contractuel :

- Responsabilité Contractuelle :

- Obligation pour une partie de réparer le préjudice causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

- Dommages-Intérêts :

- Somme d'argent versée en compensation du préjudice subi suite à un manquement contractuel.

- Résiliation :

- Mise à fin d'un contrat, soit par décision de justice, soit par application d'une clause contractuelle, soit par accord mutuel des parties.

- Exécution Forcée en Nature :

- Contrainte légale imposée au débiteur de réaliser l'obligation telle qu'elle était prévue au contrat.

- Force Majeure :

- Événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui exonère une partie de sa responsabilité contractuelle.

- Médiation :

- Processus amiable de résolution des différends où un tiers neutre aide les parties à trouver un accord.

- Arbitrage :

- Mode de règlement des litiges où un ou plusieurs arbitres, choisis par les parties, rendent une décision contraignante.

- Mise en Demeure :

- Acte formel par lequel une partie somme l'autre de respecter ses obligations, souvent un préalable à une action en justice ou à une résiliation.

Points Clés à Retenir

- Le non-respect d'un contrat engage la responsabilité contractuelle de la partie défaillante, l'obligeant à réparer le préjudice.

- Les recours incluent la demande de dommages-intérêts, la résiliation du contrat, ou l'exécution forcée de l'obligation.

- Les conséquences économiques peuvent être lourdes, allant des pertes financières directes à une dégradation de la réputation.

- Privilégiez toujours les solutions amiables comme la négociation, la médiation ou l'arbitrage avant d'engager une action en justice.

- L'action en justice est un recours ultime, nécessitant un dossier solide et souvent l'assistance d'un avocat.

- La force majeure peut exonérer de responsabilité en cas d'événement imprévisible et irrésistible.

Conclusion

Le non-respect contractuel peut engendrer des conséquences juridiques, économiques et relationnelles significatives. Une approche préventive, associée à une gestion proactive des différends, permet souvent d'éviter l'escalade vers des procédures judiciaires coûteuses et chronophages. En cas de litige, l'analyse objective de la situation et le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits constituent généralement la voie la plus efficiente avant d'envisager une action en justice.